SUMMARY

This is AI generated summarization, which may have errors. For context, always refer to the full article.

“Saya merasa bahwa intoleransi belakangan meningkat di Yogyakarta,” ucapan ini datang dari seorang jurnalis perempuan di Yogyakarta dalam sebuah pelatihan jurnalistik untuk jurnalis perempuan yang diadakan Dewan Pers, pada 20 Maret 2015.

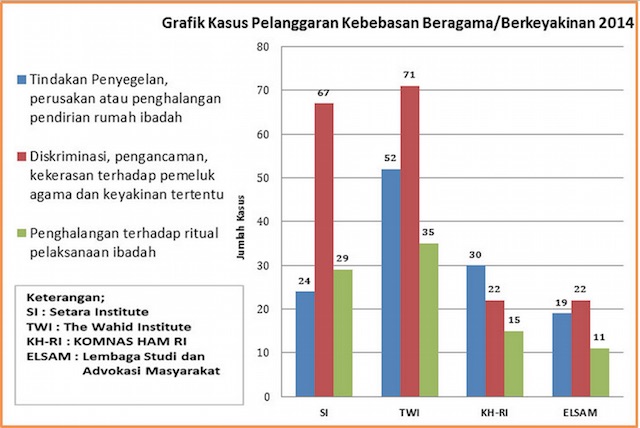

Sebagai mantan anggota Dewan Pers, saya diminta menjadi salah satu pembicara dalam pelatihan yang dikemas dengan judul Workshop Peliputan Jurnalis Perempuan: Meliput Konflik dan Bencana. Jurnalis ini menyebut sejumlah kasus di Yogya. Laporan Wahid Institute 2014 menunjukkan Yogyakarta ada di posisi kedua terbanyak dalam kasus intoleransi.

Saya sering ke Yogyakarta. Almarhum Ibu saya lahir di kota pelajar ini, dan sampai kini kami masih memiliki rumah peninggalan ibu saya di sana. Sejak kecil saya sering ke Yogya, meskipun tidak pernah menetap, dan bersekolah di sana. Ayah saya berpindah tugas dari kota yang satu ke kota lain, sehingga kami bersekolah di berbagai kota. Saya selalu menyebut Yogya sebagai kota tempat “pulang”, meskipun saya tak benar-benar mengenalnya, seperti misalnya, suami saya mengenal Yogya. Dia tinggal di sana sejak kecil dan menamatkan semua jenjang sekolah di kota itu.

Jadi, ketika teman jurnalis perempuan mengungkapkan perasaannya, kekhawatirannya soal Yogya yang kian intoleran, reaksi saya adalah, “Jika itu benar terjadi, sangat disayangkan. Yogya selalu menjadi miniatur Indonesia. A melting pot, tempat pelajar dari seluruh Indonesia berkumpul, melewatkan waktu di lembaga pendidikan tinggi yang ada di kota ini. Semua suku, agama, bertahun-tahun hidup damai beriringan. Di sini ada lembaga pendidikan yang berafiliasi kepada Akhmadiyah Lahore dan puluhan tahun menjalankan kegiatan secara aman.”

Saya melanjutkan, “Bagi diplomat asing pun, Yogya adalah kota di mana mereka melewatkan waktu untuk beberapa bulan pertama belajar berbahasa Indonesia. Yogya memang kota tujuan wisata terpopuler kedua di Indonesia sesudah Bali. Tetapi, orang datang ke Yogya untuk tujuan-tujuan lebih bervariasi dibanding menikmati wisata. Orang datang untuk belajar dan mempelajari kehidupan. Jadi, kalau kota yang selalu menjadi etalase Indonesia itu kini dianggap kian intoleran, sungguh disayangkan.”

Apa lagi yang bisa saya katakan? Di Yogyakarta ada figur Sri Sultan Hamengkubuwono X. Meskipun Pak Sultan yang juga menjabat kepala Daerah Istimewa Yogyakarta ini politisi Partai Golkar, tetapi sosoknya sebagai Raja Yogya memiliki wibawa tersendiri, berbeda dengan gubernur di provinsi lain. Wibawa itu yang membuat pada Mei 1998, Yogyakarta relatif aman dari aksi penjarahan dan pembakaran toko, sementara Solo yang berjarak sekitar satu jam perjalanan dengan mobil dari kota ini mengalaminya. Wibawa Sultan mengatasi beragam kepentingan politik.

Termasuk kepentingan politik yang sebenarnya melatarbelakangi kelompok yang menjadi ancaman bagi kehidupan toleransi beragama. Kepentingan politik yang dibungkus dengan dalih mempromosikan nilai agama. Ideologi agama.

Mestinya demikian, bukan?

Mengapa faktor kepemimpinan penting? Karena yang terjadi dengan sejumlah kasus intoleransi yang berujung aksi radikal dari kelompok yang merasa dirinya mayoritas terhadap kelompok yang minoritas, terjadi karena lemahnya kepemimpinan. Lemahnya kepemimpinan biasanya bersumber dari sikap pragmatis kepala daerah, bahkan kepala pemerintahan, aksi intoleransi.

Agama telah menjadi bagian dari permainan politik, untuk mendapatkan dukungan suara dari mayoritas, telah menjadi fenomena meluas, diawali dengan inisiatif Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tahun 2005, sebagaimana dibahas dalam artikel itu. Kepemimpinan yang lemah adalah faktor penting yang menyebabkan intoleransi berkembang. Kepemimpinan yang lemah akan menjadi pintu masuk paham radikalisme. Menganggap yang berbeda dengan dirinya, layak untuk dikorbankan dengan cara kekerasan.

Sabtu siang, @RapplerID membuat diskusi di Twitter dengan tagar #IntoleransidanRadikalisme. Kita bisa membaca rangkuman saran netizen hentikan intoleransi dan radikalisme di sini, dan kepemimpinan menjadi salah satu isu penting yang mencuat. Pendidikan toleransi baik melalui jalur formal sekolah maupun oleh guru agama dianggap penting memutus rantai meluasnya intoleransi dan paham radikal.

Peran media juga penting. Dalam konteks digital, tentu media tradisional dan media baru. Wartawan dan pewarta warga. Kita punya sejarah kelam, ketika berlangsung konflik di Ambon tahun 1990-2002. Kala itu media lokal yang terbit di sana ikut menjadi provokator di kedua pihak yang berkonflik. Potensi media menjadi ajang provokasi atas semangat intoleran dan radikal itu masih ada saat ini dan makin sulit dikontrol karena sebaran informasi melalui Internet. Blokir bukanlah solusi, dan justru bisa menimbulkan sikap yang lebih radikal di internet. Siapa bisa menguasai sepenuhnya ranah maya ini?

Tahun 2002, saya pernah diwawancarai oleh Ulil Abshar Abdalla, pendiri Jaringan Islam Liberal, terkait bagaimana media seharusnya menyikapi tekanan dari kelompok yang memaksakan kehendak. Dalam wawancara yang disiarkan oleh Radio KBR 68H, saya katakan, bahwa masalahnya, media besar cenderung takut terganggu sehingga mereka tunduk pada kehendak kelompok-kelompok ini.

Bisa dipahami, meskipun saya menyayangkan. Sebagian besar kelompok media besar kita dimiliki oleh pengusaha non-pribumi. Jadi, mereka mudah keder . Ancaman bagi media di era reformasi bukan lagi dari pengusaha, melainkan dari publik, termasuk mereka yang menggunakan kekerasan untuk merusak kantor redaksi dan mengancam media. Media yang dimiliki pengusaha pribumi pun cenderung mengikuti suara kelompok mayoritas. Mengapa? Karena mereka punya kepentingan politik dan butuh dukungan suara dalam setiap pemilihan umum.

Karena itu, saya senang (dan semoga Anda juga), bahwa Menteri Agama kabinet Presiden Joko “Jokowi” Widodo, Lukman H. Saifuddin, menempatkan dirinya sebagai Menteri Agama untuk semua, bukan cuma agama Islam. “Yang ditangani Kementerian Agama adalah perilaku ekstrem yang muncul dari pemahaman keagamaan,” kata Lukman, putra Prof K.H Saifuddin Zuhri. Kiai Saifuddin Zuhri pernah menjabat Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nadhlatul Ulama dan Menteri Agama yang pertama di era presiden Sukarno.

Tahun 2008, Menteri Agama Maftuh Basyuni, Menteri Dalam Negeri Mardiyanto, dan Jaksa Agung Hendarman Supanji menerbitkan peraturan yang memungkinkan kriminalisasi terhadap pemeluk Ahmadiyah. Ini awal mulai merebaknya larangan di 25 kabupaten/kota di Indonesia bagi pemeluk Ahmadiyah untuk menjalankan kegiatannya. Sepanjang tahun 2013, laporan Wahid Institute menunjukkan ada 245 kejadian intoleransi terhadap kelompok minoritas terjadi di Indonesia.

Setiap kali menjadi anggota delegasi Indonesia ke sejumlah pertemuan di luar negeri, termasuk delegasi Kementerian Luar Negeri ke dialog antar agama, saya melihat harapan yang besar dari sejumlah negara kepada Indonesia. Negara demokrasi ketiga terbesar di dunia, berpenduduk Muslim terbanyak pula, dan menjalankan demokrasi. Sejauh ini Indonesia adalah laboratorium hidup, di mana Islam dan cemokrasi modern berjalan seiring. Ini fakta yang berkali-kali juga dibanggakan Presiden Jokowi. Meskipun, belakangan mulai tergerus kepentingan permainan politik.

Yang perlu diingat oleh Jokowi adalah, kebanggaan ini dia warisi dari pemerintahan sebelumnya. Jangan sampai itu berakhir di era pemerintahan ini. Kepemimpinan, itu kunci merawat suasana toleransi dan menghadang radikalisme, dan harus ditunjukkan oleh pemimpin tertinggi.

Sabtu, 11 April, siang, saya membaca buku yang diterbitkan Universitas Paramadina. Kumpulan tulisan almarhum Prof. Nurcholis Madjid, yang dimuat di beberapa media. Judul buku itu Pintu-Pintu Menuju Tuhan. Ada tulisan berjudul Kebebasan Beragama, dalam bab Pintu Pluralisme dan Kemanusiaan.

Cak Nur, demikian kita memanggil beliau saat masih hidup, menuliskan, “Setiap khatib dan juru da’wah dapat dipastikan telah mengetahui adanya prinsip tidak boleh ada paksaan dalam agama. Sebuah firman Allah yang amat sering dikutip berkenaan dengan ini adalah, ‘Tidak boleh ada paksaan dalam agama. Sungguh telah nyata (berbeda) kebenaran dari kesesatan. Barang siapa menolak tirani dan percaya kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang dengan tali yang kukuh, yang tidak akan lepas. Allah Maha mendengar dan Maha Mengetahui’(QS. Al Baqarah, 2:256)”.

Kata Cak Nur, prinsip kebebasan beragama adalah kehormatan bagi manusia dari Tuhan, karena Tuhan mengakui hak manusia untuk memilih sendiri jalan hidupnya. Tentu tidak perlu lagi ditegaskan bahwa semua risiko pilihan itu adalah tanggung jawab sepenuhnya manusia sendiri.

Menurut saya, inilah pesan toleransi. Bagaimana menurut Anda? —Rappler.com

Uni Lubis adalah mantan pemimpin redaksi ANTV. Follow Twitter-nya @unilubis dan baca blog pribadinya di unilubis.com.

Uni Lubis adalah mantan pemimpin redaksi ANTV. Follow Twitter-nya @unilubis dan baca blog pribadinya di unilubis.com.

Add a comment

How does this make you feel?

There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.