SUMMARY

This is AI generated summarization, which may have errors. For context, always refer to the full article.

SOLO, Indonesia — Di ruang tengah rumahnya suatu sore, Sipon sedang berlomba dengan waktu menyelesaikan pesanan jahitan daster. Pekerjaannya harus segera beres agar ia lekas mendapatkan uang untuk membayar cicilan utang setiap bulan. Bila perlu, ia rela lembur hingga malam.

“Karyawan saya sedang libur hamil, jadi semuanya saya kerjakan sendiri. Terkadang semalam hanya tidur satu atau dua jam saja,” ujar Sipon.

Di rumah kecilnya yang terletak di pemukiman padat Kampung Kalangan, Jagalan, perempuan yang bernama asli Siti Dyah Sujirah itu kini memiliki peralatan konfeksi lengkap, mulai dari mesin jahit, mesin obras, dan mesin pembuat lubang kancing.

Ia menerima order aneka pakaian, seperti kaos olahraga, seragam sekolah, jas laboratorium, dan pakaian lainnya. Apa pun yang bisa ia kerjakan tak pernah ditolaknya, meskipun volume pekerjaan yang besar seringkali membuatnya nyaris tak bisa beristirahat.

Sejak suaminya Wiji Thukul menghilang pada 1998, Sipon berjuang sendirian untuk membesarkan kedua anaknya yang waktu itu masih kecil. Bukan persoalan mudah baginya menghadapi kenyataan bahwa suaminya menjadi target aparat karena memprotes tirani Orde Baru lewat puisi dan demonstrasi. Rumahnya selalu diintai dan didatangi tentara dan polisi.

Dalam pelarian dan persembunyian di beberapa kota sejak Agustus 1996, Wiji Thukul tak pernah memberikan nafkah untuk keluarga. Sejak saat itu, penyair aktivis ini hanya sekali bertemu anak-istrinya di Yogyakarta pada 25 Desember 1997, beberapa bulan sebelum dia hilang.

Percakapan telepon dua bulan berikutnya yang mengabarkan Wiji Thukul di Jakarta adalah kontak terakhir.

“Sangat berat menjadi ibu dan kepala keluarga, apalagi anak-anak masih kecil. Hidup saya tak bisa lepas dari utang,” kata Sipon.

Awalnya, ia menggantungkan hidup dari pekerjaan serabutan, seperti diundang ke setiap acara diskusi tentang orang hilang dan kekerasan terhadap aktivis pro-demokrasi sebagai narasumber dan saksi korban, dengan bayaran sekadarnya. Pada awal reformasi, perhatian masyarakat sipil cukup besar terhadap pelanggaran HAM sehingga banyak diskusi digelar oleh para aktivis pro-demokrasi dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Sipon juga mendapat apresiasi dari sebuah perusahaan jamu atas perannya merintis Sanggar Suka Banjir, komunitas yang memberdayakan anak-anak tak mampu di kampungnya. Namun, uang Rp 10 juta yang ia terima sebagian besar habis untuk membayar utang.

“Tak lama setelah Wiji Thukul hilang, saya menghadapi masalah yang rumit yang nyaris membuat saya frustrasi,” ujar Sipon.

Sengketa rumah

Rumah yang ditempatinya menjadi lahan sengketa antara warga kampung dan seorang tuan tanah yang mengklaim kepemilikan tanah yang akan digunakan untuk sebuah pabrik percetakan. Sipon dan kedua anaknya nyaris terusir.

Namun, di tengah keterbatasannya, Sipon mengumpulkan keberanian untuk melawan dan mencari dukungan dari pengacara yang ia kenal baik. Ia memimpin warga lewat jalur hukum yang cukup menghabiskan energi dan waktu. Pada akhirnya pengadilan memenangkan gugatannya.

Mesin jahit, modal usaha satu-satunya yang ia beli, akhirnya terjual untuk membiayai perjuangannya mempertahankan rumahnya. Itu pun Sipon masih berhutang pada beberapa orang.

Sipon lalu kembali membeli mesin jahit lengkap, untuk kembali memulai usahanya, seharga harganya sekitar Rp 10 juta. Kali ini, ia menggadaikan sertifikat rumah sebagai jaminan pinjaman modal dari bank.

Sayangnya, proses pinjaman juga tak mudah, karena tidak ada persetujuan dari suami. Status suami hilang tidak bisa dijadikan dasar hukum akad kredit.

Sipon kemudian menghubungi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk meminta surat keterangan bahwa suaminya sudah meninggal.

“Surat dari Komnas HAM saya bawa ke kelurahan untuk mendapatkan surat keterangan dari pemerintah. Tanpa itu, kredit saya tak bisa cair,” kata Sipon.

Usaha Sipon tahun demi tahun berjalan, pelanggan bertambah, dan pesanan meningkat. Kini ia sudah mempekerjakan dua orang untuk membantu menjahit. Bahkan, ia juga bisa menyekolahkan anak sulungnya, Fitri Nganthi Wani, di sebuah universitas swasta di Yogyakarta.

Terlilit utang

Meskipun demikian, utang masih tetap melilitnya. Sisa pinjaman bank Rp 9 juta dan angsuran sepeda motor masih belum lunas.

“Sekarang urusan yang paling berat tinggal membayar utang. Anak-anak sudah besar sudah bisa mencari uang sendiri,” kata nenek satu cucu itu.

Fajar Merah sudah menemukan dunianya sebagai musisi yang baru meluncurkan album Merah Bercerita akhir Agustus kemarin. Sipon juga mendapatkan sedikit royalti dari beberapa kumpulan puisi Wiji Thukul yang dibukukan oleh penerbit.

Setidaknya ada enam buku, yaitu Pelo, Darman, Mencari Tanah Lapang, Aku Ingin Menjadi Peluru I, Aku Masih Utuh, dan Aku Ingin Menjadi Peluru II. Sedangkan Nyanyian Akar Rumput yang lebih dulu muncul di Belanda, akhirnya juga diterbitkan di Indonesia oleh salah satu penerbit besar.

“Saya juga terima dari penerbit Malaysia Rp 1,2 juta, katanya royalti untuk cetak 500 buku,” ujar Sipon.

Tidak dipercaya anak

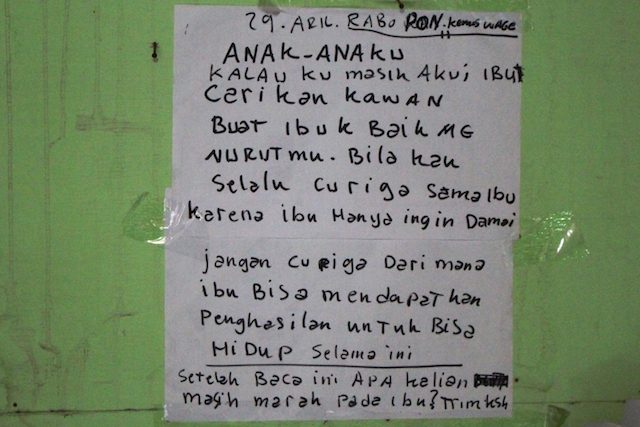

Ia bercerita pernah mengalami kesulitan membuat anaknya percaya. Kehilangan Wiji Thukul menyebabkan beredarnya isu tak sedap di luar, yang mengabarkan Sipon bisa hidup karena dibiayai oleh seseorang di Australia.

“Anak saya termakan isu, marah, dan selalu mempertanyakan dari mana saya mendapat uang. Padahal mereka tidak tahu kalau ibunya sering utang sana-sini untuk hidup,” kata Sipon.

Keteguhan hati dan kerja keras Sipon mencari nafkah akhirnya membuka mata kedua anaknya tentang ibunya, seorang pekerja keras yang harus membesarkan mereka tanpa seorang bapak. Sipon pernah dirawat di rumah sakit karena kadar gula naik akibat kelelahan fisik dan mental.

“Sejak saat itu, anak-anak mulai percaya pada ibunya daripada gosip di luar,” ujar Sipon.

Depresi kehilangan suami

Meskipun kuat bertahan hidup dan menopang ekonomi keluarganya hingga menikahkan anak sulungnya, Fitri, Sipon mengalami depresi akibat kehilangan suami tanpa kejelasan.

Berbagai usaha sudah ia tempuh, seperti melaporkan ke Kontras, Komnas HAM, dan DPR, namun tidak satu pun yang membuahkan hasil. Wiji Thukul tidak terlacak keberadaan, entah hidup atau mati.

Rasa rindu terhadap suaminya tak bisa ia sembunyikan. Beberapa waktu lalu, ketika bicara soal suaminya, Sipon terkadang bisa sangat bersemangat dengan nada tinggi, terkadang berubah dalam waktu cepat seperti ingin menangis sedih. Menurut Fitri, ibunya memiliki emosi yang tidak stabil, seperti penderita bipolar, jika membicarakan Wiji Thukul.

Sipon meyakini suaminya masih hidup di suatu tempat, sengaja disembunyikan, dihilangkan identitasnya, dan dipisahkan dari keluarganya agar tidak dibunuh. Sipon mendengar banyak cerita dari teman-teman aktivis Wiji Thukul di Jakarta yang meyakini bahwa saat ini suaminya masih ada.

“Saya masih berharap Wiji Thukul ditemukan, karena saya punya keyakinan ia masih hidup, seperti keyakinan teman-temannya,” ujarnya dengan mata berbinar setiap kali berbicara soal suaminya.

Tahun lalu, Sipon mengaku gembira melihat Joko Widodo saat mencalonkan diri sebagai presiden. Ia pun menggalang dan memberikan dukungan untuk mantan walikota Solo itu menjadi orang nomor satu di negara ini agar mimpi menemukan Wiji Thukul bisa tercapai.

“Saya berharap banyak pada Pak Jokowi untuk mengungkap kasus orang hilang dan saya begitu yakin ia punya banyak petunjuk. Masalahnya sekarang adalah ia berani atau tidak,” kata Sipon. — Rappler.com

BACA JUGA:

Add a comment

How does this make you feel?

There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.