SUMMARY

This is AI generated summarization, which may have errors. For context, always refer to the full article.

Menjadi Kiri sejatinya tak dapat dibatasi oleh label ideologi politik. Menjadi seorang liberalis di Amerika Serikat bisa saja dilabeli “Kiri” karena penolakannya terhadap kebijakan rasial ataupun pendekatan militeristik dari Partai Republik.

Menjadi seorang Muslim di Mekkah pada masa Nabi Muhammad SAW bisa dikatakan Kiri karena menentang fundamentalisme kaum Quraisy. Begitu pun menjadi seorang Kristiani pada awal abad Masehi bisa dibilang menjadi Kiri karena menentang kekuasaan Kekaisaran Romawi.

Menjadi Kiri adalah berkomitmen terhadap pembebasan, perubahan, keadilan, dan kesetaraan.

Dalam sejarah pergerakan Indonesia, menjadi Kiri bukanlah hal yang asing. Keinginan untuk bebas dari penjajahan, menciptakan dunia yang lebih baik, dan menjadi modern adalah hasrat yang terpendam dalam pikiran setiap anak bangsa pada masa itu.

Persinggungan dengan ide-ide pembebasan di Eropa melalui politik etis menjadi pemikiran untuk bebas dari penjajahan perlawanan.

Kemampuan Marxisme membongkar sistem kapitalisme dan mengupas penindasan struktural di negara-negara jajahan membuatnya menjadi primadona bagi para pemikir perlawanan. Sentimen anti-kapitalisme dan anti-kolonialisme dengan cepat menyebar di antara tokoh-tokoh pergerakan.

Maka, menjadi Kiri bukan lagi persoalan atribut ideologi. Menjadi Kiri adalah sebuah komitmen progresif untuk menyudahi buta politik dan amnesia sejarah.

Berbekal literatur Marxisme, para tokoh pergerakan memiliki alasan dan argumen kuat untuk menentang sistem penjajahan.

Tokoh yang mengambil inspirasi dari Marxisme adalah HOS Tjokroaminoto. Salah satu dari pendiri Syarikat Islam yang dijuluki “De aanstaande koning der Javanen” (Raja Jawa Masa Depan) ini adalah penganjur sosialisme.

Dalam bukunya Islam dan Sosialisme yang terbit pada 1924, ia menekankan bahwa sosialisme merupakan hakekat ajaran islam dan sosialisme yang ideal diarahkan oleh keyakinan agama (Islam). Itulah “sosialisme cara Islam” yang menurutnya cocok untuk Indonesia.

Dipadu dengan eksperimen pemberontakan terhadap pemerintahan kolonial Belanda pada 1926, gaung Marxisme semakin menjadi-jadi. Generasi pergerakan berikutnya seperti Sukarno, Hatta, Tan Malaka, Sutan Sjahrir, Amir Sjarifoeddin, dan lainnya, menjadikan Marxisme sebagai panduan bagi pengorganisiran perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda.

Seketika itu Marxisme di Indonesia dapat diindetikkan sebagai Kiri meski penerapannya sangat bervariasi.

Dalam arena politik, Kiri dan Marxisme diadopsi dan dimodifikasi oleh berbagai kelompok politik ataupun partai politik. Ide tentang kesetaraan, keadilan sosial, dan pengelolaan negara untuk kesejahteraan umum menjadi ide bersama sejak Indonesia lahir menjadi negara pada 1945.

Kiri sebagai ekspresi politik tumbuh berkembang dengan banyak ideologi (Marhaenisme, Sosialisme, Marxisme, Komunisme, anti Kapitalisme-Liberalisme, dan lainnya) yang berperan dalam perjuangan kemerdekaan. Pada masa itu, suasana kebudayaan intelektual bangsa Indonesia sebagian besar adalah Kiri yang melawan kolonialisme dan imperialisme.

Persoalan beda pandangan politik bukanlah hal yang dilarang. Seseorang tidak dapat dipenjarakan atau ditangkap karena berideologi yang berbeda dengan pemerintah. Berideologi adalah hak asasi setiap manusia. Seseorang baru bisa ditangkap, ketika ia melakukan makar atau pemberotakan bersenjata.

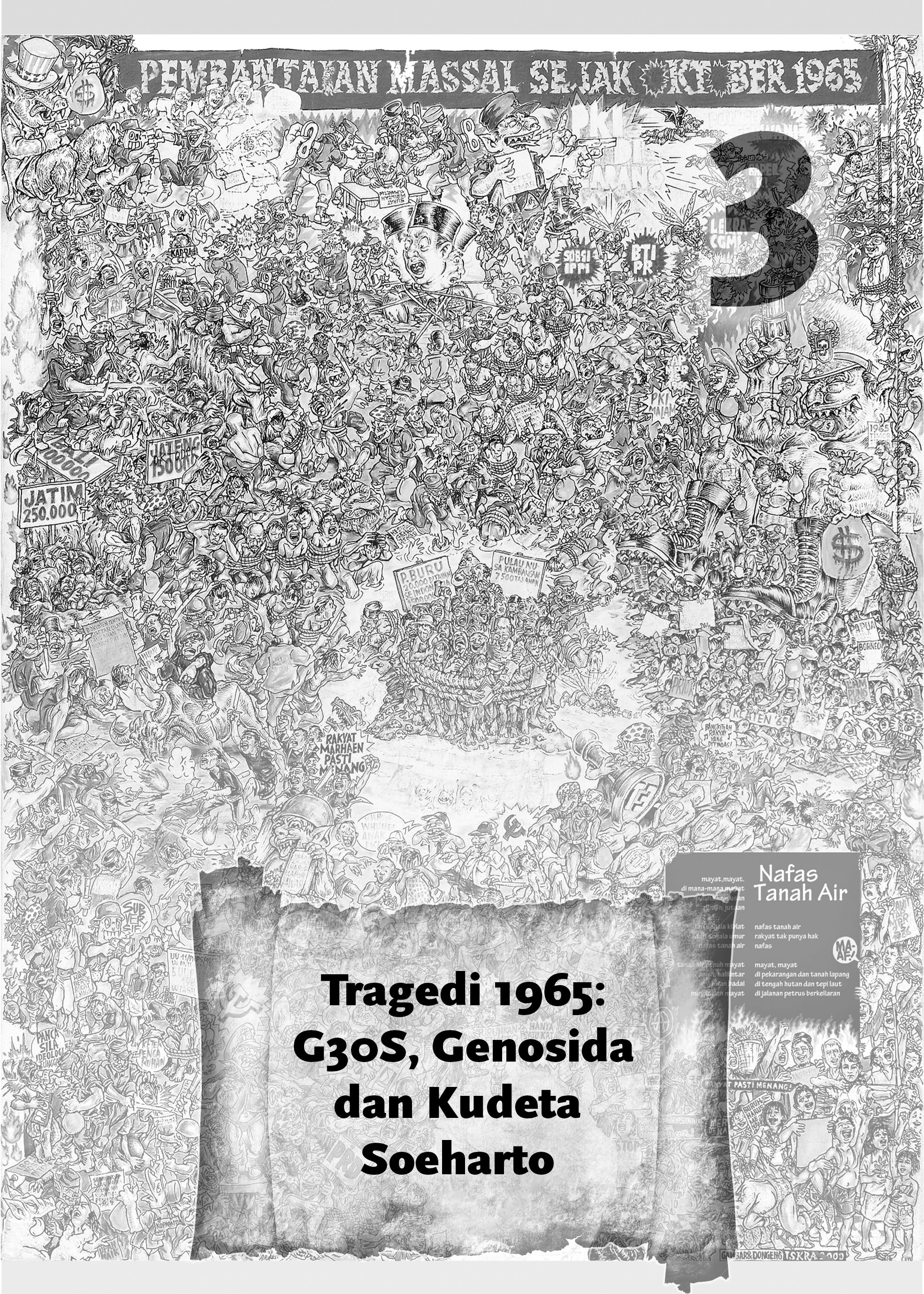

Namun, pada 1965 pendulum sejarah bermanuver ke arah yang tidak terduga. Pertarungan politik memanas dan melibatkan berbagai spektrum, yang merentang dari sipil hingga militer. Salah satu partai, Partai Komunis Indonesia (PKI), terkena imbas dari pertarungan ini.

Tak hanya dibekukan seperti halnya pemberontak PRRI/Permesta atau DI/TII yang terindikasi dimotori oleh Masyumi dan PSI, namun lebih dari itu, PKI dibumihanguskan, dibantai, dan diasingkan. Kepanikkan menjalar ke segala penjuru, penghancuran juga ikut menghanguskan pendukung Sukarno dan di luar PKI.

Kiri menjadi tabu. Kiri menjadi monster yang menakutkan.

Orde Baru mengintegrasikan kekuatannya dengan membentuk simbol yang harus dimusuhi bersama. Simbol itu adalah PKI, dan berbagai hal yang berkaitan dengannya tepat atau tidak dugaannya bukanlah masalah karena kenyataannya adalah Orde Baru memisahkan politik dari rakyat. Partai politik dipaksa melakukan fusi, aktivitas politik dilarang, partisipasi politik dibatasi pada seremonial pemilu lima tahunan.

Bagi Orde Baru, politik adalah kebisingan dan biangnya adalah partai politik.

Setelah partai politik tak lagi memegang peran, setumpuk warisan disiapkan oleh Orde Baru. Phobia terhadap segala sesuatu yang dianggap Kiri disebarkan melalui film, media massa, hingga kurikulum sekolah. Kiri adalah dosa yang tak terampuni dan segala kedurjanaan dunia mau pun neraka itu adalah milik komunis dan tentu saja Kiri.

Warisan ini diberikan demi membungkam gegap gempita politik seperti pada masa Orde Lama. Urusan politik menjadi urusan elit, rakyat tidak perlu ikut campur agar pembangunan tidak terganggu. Selama 32 tahun keyakinan ini lestari, diturunkan dari generasi ke generasi hingga akhirnya Orde Baru runtuh pada 1998.

Sejak runtuhnya Orde Baru, wacana Kiri tak lagi menjadi tabu. Penerbitan buku, kajian akademis, dan diskusi-diskusi yang mengulas pemikiran progresif tak lagi dilarang. Akan tetapi, tidak berarti depolitisasi Orde Baru ikut lenyap.

Phobia Kiri tetap tersisa, banyak generasi muda buta politik dan amnesia sejarah atas masa lalu Indonesia yang Kiri.

Tak hanya itu, pengungkapan sejarah secara adil pun belum terjadi, belum lagi rentetan kasus pelanggaran HAM semasa rezim Orde Baru juga tak kunjung terungkap.

Pun begitu dengan istilah Kiri, penyematan stigma komunis, atheis, dan berbagai atribut menyeramkan lainnya telah menghasilkan sekumpulan manusia naif yang gagal paham. Propaganda Orde Baru nyatanya sangat berhasil menyuburkan phobia Kiri.

Seorang pengarang muda yang sukses dan terpelajar sekalipun seperti Tere Liye, dihinggapi phobia Kiri yang parah. Begitu parahnya, sehingga ia mempertanyakan apa sumbangan kaum kiri dalam sejarah Indonesia. Hanya kaum ulama yang punya sumbangan besar, begitu katanya.

Bila begitu, maka RA Kartini, Tan Malaka, Tjokroaminoto, Sukarno, Hatta, Syahrir, dan para bapak bangsa lainnya yang kebanyakan Kiri akan bangkit kembali dari kuburnya.

Inilah warisan abadi Orde Baru yang sukses menjadikan Kiri sebagai kambing hitam. Kiri sebagai spektrum politik dipahami sebagai atribut ketakutan. Kiri sebagai etos perlawanan terhadap penindasan pun gagal dipahami. Maka, menjadi Kiri bukan lagi persoalan atribut ideologi. Menjadi Kiri adalah sebuah komitmen progresif untuk menyudahi buta politik dan amnesia sejarah.

Karena itu, kita perlu melawan propaganda Orde Baru. Sudah waktunya menilik kembali warisan berupa dongeng kejayaan Orde Baru dengan kesadaran yang lebih kritis. Hal ini yang membuat kami ingin merayakan perlawanan kesadaran terhadap moralitas Orde Baru.

Perayaan ini adalah perlawanan blok historis demi meluruskan sejarah dan mencerahkan generasi yang tumbuh agar adil sejak dalam pikiran.

Karena melawan Orde Baru adalah melawan hegemoni kacamata kuda. Dan, sebagaimana kita tahu bahwa jalan tak selalu lurus, belok tak selalu kanan maka berlandaskan ide itulah “Belok Kiri.Fest: Melawan Propaganda Orde Baru” lahir.

Untuk kegiatan festival akan tetap jalan terus hingga sesi diskusi yang sudah kami rencanakan berakhir. —Rappler.com

Indraswari Agnes adalah Sekjen Komite Belok Kiri.Fest.

BACA JUGA:

Add a comment

How does this make you feel?

There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.