SUMMARY

This is AI generated summarization, which may have errors. For context, always refer to the full article.

Pemerintahan Joko “Jokowi” Widodo patut diapresiasi keberaniannya. Melalui Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Luhut Pandjaitan, Jokowi telah menetapkan target penyelesaian enam kasus pelanggaran HAM Berat masa lalu, termasuk, pembantaian massal 1965.

Yang paling impresif, pemerintah mengaku hanya butuh setahun saja untuk menuntaskannya. Target pemerintah ini diragukan oleh Dianto Bachriadi, salah satu komisioner Komnas HAM yang ikut memberi kesaksian pada saat perhelatan International People’s Tribunal (IPT) 1965 di Den Haag, Belanda, pada November tahun lalu.

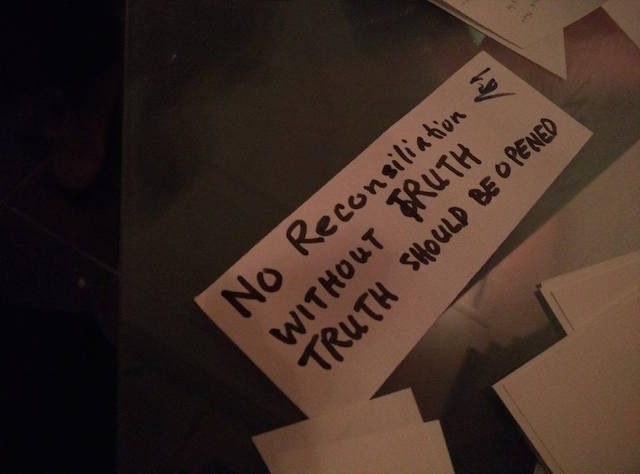

Pemerintah sendiri pada 2 Mei nanti berencana mengumumkan bagaimana skema penyelesaian tersebut. Belum ada yang tahu konkritnya. Namun, sangat mungkin pemerintah memaksakan mekanisme rekonsiliasi sepihak ketimbang memejahijaukan deretan sejarah kelam-pekat tersebut.

Alasannya banyak. Misalnya, tidak cukup bukti, ketiadaan saksi, atau lamanya sebuah peristiwa pelanggaran itu terjadi. “Siapa yang mau dihukum?” tanya Luhut, pada 17 Maret.

Bagi saya, alasan tersebut rapuh dan mengada-ada. Genosida 1965 merupakan kasus berat dengan usia paling “tua” dari pelanggaran-pelanggaran HAM lainnya. Meski peristiwa memilukan sekaligus memalukan ini mangkrak 50 tahun tak terselesaikan, ia tetap terpelihara dengan baik dan rapi sebagai sandaran utama langgengnya kebencian kolektif hingga kini.

Peristiwa ini belumlah dapat disebut kadaluwarsa. Buktinya melimpah. Saksinya merendeng dari daratan Eropa hingga benua Australia dan siap memberikan testimoninya. Ada ratusan korban di Indonesia yang juga masih hidup-lama berkalang penderitaan — menunggu keadilan tertuntas secara bermartabat.

Jokowi —kalau mau— bisa memanggil atau mengunjungi ibu Tintin Rahayu, perempuan Jawa pemberani yang bersaksi atas nama salah satu Korban saat Pengadilan Rakyat Internasional 1965 dihelat. Dengan pecahan tangis, ia menyebut nama salah satu guru besar Universitas Gadjah Mada sebagai pelaku kekerasan atas dirinya kala itu.

Sesungguhnya, pilihan rekonsiliasi Jokowi merupakan hal mulia — seandainya dilakukan secara benar. Dalam Islam, rekonsiliasi identik dengan istilah sulh, makna umumnya memutus pertentangan. Al-Qur’an sendiri memandang pertikaian harus diselesaikan agar perdamaian bisa diwujudkan, seperti yang tertuang dalam QS. Al-Hujurat 10 dan An-Nisa’ 128.

Setidaknya ada empat komponen dalam sulh ini; adanya para pihak yang bersengketa (mushalih), persoalan yang disengketakan (mushalih ‘anhu), tawaran yang akan diberikan salah satu pihak kepada lawannya (mushalih bih), dan ikrar sulh yang diucapkan di hadapan publik.

Dalam konteks genosida ’65, pihak yang bersengketa sangat jelas; Negara (waktu itu) dengan orang yang dituduh sebagai pengikut Partai Komunis Indonesia (PKI). Yang oleh karenanya, negara merasa punya hak melakukan praktek kekerasan tanpa putusan pengadilan (extrajudicial violence).

Praktek inilah yang menjadi sengketa. Ada banyak literatur merendeng untuk melihat ragam kekerasan. Namun untuk memudahkan, marilah kita berimam saja atas temuan Komnas HAM. Lembaga resmi ini merilis 9 jenis kekerasan terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif selama 1965-1966.

Sembilan jenis kekerasan itu antara lain:

- Pembunuhan

- Pemusnahan

- Perbudakan

- Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa

- Perampasan kemerdekaan atau kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang

- Penyiksaan

- Pemerkosaan dan kejahatan seksual lainnya

- Penganiayaan

- Penghilangan orang secara paksa

Instrumen penting lainnya dalam sulh adalah pengakuan. Pelaku pada dasarnya harus menyiapkan diri jika korban menuntut adanya pengakuan atas apa yang telah dilakukan. Imam syafii, madzhab fiqh sebagian besar Muslim Indonesia, mensyaratkan adanya pengakuan dalam setiap permaafan.

Jika seseorang berniat meminta maaf karena menyebabkan orang lain terbunuh, ia tidak bisa hanya mengatakan, “Saya minta maaf ya”.

Namun, perlu menyatakannya secara lengkap, apalagi jika ingin melakukan perdamaian, “Maafkan saya karena membunuh ayahmu pada 28 Desember 1965 dan siap menebus kesalahan itu”.

Rekonsiliasi seperti ini masuk kategori sulh ma’a al-iqrar, perdamaian disertai pengakuan. Tanpa pengakuan, menurut Muhammad Shalih al-Utsaimin (1925-2001), ulama salafi berpengaruh di Arab Saudi, esensi sulh akan tercederai karena masih ada kebohongan.

Yang menarik, tidak ada satu pun literatur dalam hukum Islam yang membolehkan pelaku bersikap sewenang-wenang dalam memberikan tawaran terhadap korban. Dalam arti, korban adalah satu-satunya pihak yang harus didengar permintaannya, apalagi jika menyangkut nyawa dan kehormatan. Karena begitulah kelazimannya.

Saat ada warga Indonesia didakwa membunuh anak majikan di Arab Saudi, keluarga korban punya kewenangan untuk memaafkan atau tidak. Mereka juga sepenuhnya punya otoritas menentukan dalam bentuk apa kedukaan bisa relatif tergantikan. Bukan pelaku yang memaksakan tawarannya.

Oleh karenanya, menjadi ironis jika pemerintah Jokowi bersikeras memaksakan rekonsiliasi dengan mengabaikan keinginan korban. Pemerintah seperti tengah memerkosa atau berfantasi sembari merancapi diri sendiri. —Rappler.com

Aan Anshori adalah koordinator Jaringan Islam Anti-Diskriminasi (JIAD) Jawa Timur. Pernah nyantri di Tambakberas Jombang dan Kedungmaling Mojokerto.

BACA JUGA:

Add a comment

How does this make you feel?

There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.