SUMMARY

This is AI generated summarization, which may have errors. For context, always refer to the full article.

Sehubungan dengan situasi Amerika Serikit terkini pasca pemilihan presiden pada 9 November lalu, hanya dalam beberapa hari ini, saya mengalami beberapa perubahan besar — kalau tidak bisa dibilang goncangan hebat.

Pada Rabu dini hari itu, ketika penghitungan suara masih berlangsung, saya tidur dengan harap-harap cemas, karena suara kandidat Partai Demokrat, Hillary Clinton, yang mulai tertinggal. Tapi, di dalam hati, saya masih percaya ia akan memenangkan pemilihan ini.

Esoknya, ketika terjaga, saya langsung melihat berita, dan kabar yang saya dapati membuat saya tercenung lama: Kandidat Partai Republik, Donald Trump, memenangi pemilihan presiden AS.

“Hasil pemilihan ini tiba-tiba membuat semua persepsi dan penilaian baik saya terhadap semua orang di Amerika sirna. Tidak adil.”

Sepanjang studi saya di AS, fokus utama di hampir semua kelas yang saya ambil adalah “Health Equity.” Bagaimana memberikan pelayanan kesehatan ke semua golongan dengan kualitas yang sama, sesuai kebutuhan masing-masing dan memperhatikan dan menghormati unsur keragaman budaya. Kami mempelajari bagaimana ahli kesehatan masyarakat di sini berjuang di tingkat politik untuk persamaan perlakuan pada kaum minoritas.

Selama interaksi di kelas, maupun dengan teman-teman di berbagai organisasi kampus yang saya ikuti, saya belajar nilai-nilai kemanusiaan yang sebelumnya bahkan tak pernah terbayangkan sebelumnya. Sebagai contoh, di kampus kami memiliki ruang beribadah “bersama”. Di ruang tersebut semua mahasiswa pemeluk agama apapun bisa berkumpul dan melaksanakan ibadahnya masing-masing. Di ruang itu pula, kami umat Muslim melaksanakan salat lima waktu.

Di kelas, kami mendapat perlakuan yang sama. Di kelas saya, hanya ada dua orang mahasiswa internasional. Pernah suatu kali, beberapa teman saya dipanggil menghadap tiga profesor sekaligus karena mereka asyik SMS-an ketika saya sedang presentasi. Sementara saya mendapat email dari profesor mata kuliah tersebut. Ia meminta maaf dengan kejadian tersebut, dan berkata bahwa hal demikian tidak dapat ditolerir.

Tak pernah sekalipun saya mengalami perlakuan diskriminasi, baik itu di kampus maupun di tempat lain selama di sini. Banyaknya teman-teman dari negara lain membuat saya belajar banyak tentang perbedaan budaya, dan bagaimana saling menghormati.

Demikian juga dengan teman-teman Amerika Serikat di sini. Jika saya mengalami kesulitan dalam pelajaran, saya biasa bertanya pada mereka. Bahkan, mereka tak segan mendekati saya, dan menanyakan apakah saya bisa mengikuti pelajaran dengan baik atau saya perlu bantuan.

Musim panas lalu, sebagai syarat wajib mata kuliah, saya harus menempuh perjalanan empat jam pulang pergi untuk melakukan internship di kota lain selama tiga bulan. Semua berjalan lancar, dan di tempat internship tersebut —sebuah dinas kesehatan setempat— semua pegawai di kantor itu sangat respect dan mengapresiasi hasil kerja saya. Bahkan dua orang pembimbing internship meluangkan waktu mereka dan datang ke kampus menghadiri presentasi hasil internship tersebut.

Intinya, saya mendapat perlakuan luar biasa baik selama di sini. Bahkan saya merasa seperti di-anak-emas-kan. Sebenarnya tidak. Mereka memperlakukan semua orang demikian. Tapi demikianlah perasaan saya.

Dan hasil pemilihan ini, tiba-tiba membuat semua persepsi dan penilaian baik saya terhadap semua orang di sini sirna. Tidak adil. Tapi demikian perasaan saya. Bagaimana mungkin mereka yang selama ini secara tidak langsung menanamkan nilai-nilai kemanusian, dan perjuangan terhadap persamaan, memilih seseorang yang menyuarakan rasisme dan komentar-komentar yang tidak pada tempatnya terhadap kaum minoritas dan Muslim?

Saya merasa dikhianati. Saya merasa tersakiti. Lebih dari itu semua, saya merasa sedih yang dalam. Sangat dalam.

Rabu, setelah pemilihan, saya berangkat ke kampus jam enam pagi. Jam tujuh di kampus, saya ada kelas. Bukan kelas wajib, tapi ini kelas favorit saya. Dosen saya membuka pagi itu dengan kata-kata, “Saya kecewa dengan hasil pemilihan”. Setelah selesai kelas, saya tak berhasrat untuk melanjutkan aktivitas sebagaimana biasanya. Seperti belajar di perpustakaan, atau menghadiri seminar, atau apa. Saya hanya ingin pulang.

Sepanjang perjalanan pulang, waktu masih menunjukkan pukul sepuluh pagi. Cuaca yang beberapa hari belakangan cerah, mendadak tersaput mendung dan hujan rinai turun menutupi pemandangan. Persis seperti perasaan saya, dan mungkin banyak orang lainnya di negara ini. Di dalam bus, saya merasa semua orang serasa melihat ke arah saya. Seolah-olah mereka berkata, “Tempatmu bukan di sini”. Itu hanya dalam pikiran saya saja. Tapi demikian perasaan saya.

Kamis, saya ke kampus. Saya merasa suasana sekitar yang berduka. Di mana-mana orang-orang berbincang tentang hasil pemilihan. Entah hati saya, tapi saya melihat mendung menggantung di wajah siapa saja.

Pukul dua siang, saya seperti biasa menghadiri sebuah kegiatan klub. Di sana, tak ada seorang pun yang membicarakan hasil pemilihan, dan kami bersenang-senang dengan teknologi, belajar mencipta animasi. Sejenak saya melupakan apa yang sedang terjadi.

Pukul tiga siang, saya seperti biasa juga, menghadiri pertemuan lintas kultural. Pertemuan ini dihadiri mahasiswa internasional dengan seorang psikolog sebagai moderator. Tak terlalu ramai, biasanya 10 sampai 15 mahasiswa. Tapi kami telah saling mengenal satu dan lainnya. Kami sudah seperti saudara. Karena di pertemuan ini, kami biasa berbagi apapun masalah yang sedang kami alami.

Di dalam bus, saya merasa semua orang serasa melihat ke arah saya. Seolah-olah mereka berkata, “Tempatmu bukan di sini”. Tapi itu hanya dalam pikiran saya saja.

Pertemuan berjalan sendu. Dengan wajah-wajah sedih. Dan masing-masing membawa perspektif dan ketakutan yang berbeda dengan situasi ini. Seperti saya, ada yang merasa tiba-tiba dunia berubah. Ada yang khawatir tetangga atau temannya dideportasi. Ada yang kemudian membawa semua surat-surat penting di dalam tasnya ketika akan bepergian.

Ketika dimintai pendapat, saya sendiri tak bisa banyak berkata-kata. Rasanya ada yang tersendat. Awalnya saya tak menyangka akan sebesar ini dampak yang saya rasakan secara psikologis. Tapi ya, demikian kenyataannya. Di akhir pertemuan, sang moderator yang sudah seperti sahabat baik tersebut, memberikan jadwal sesi konseling yang di-handle beliau. Saya membutuhkannya.

Selesai pertemuan, seharusnya saya punya beberapa agenda lain, tapi saya benar-benar kehilangan semangat. Saya hanya ingin pulang, dan menyembuhkan diri sendiri.

Sebelumnya, saya tak pernah mengalami berada pada posisi sekarang. Merasa sebagai minoritas yang setiap saat bisa mendapat perlakuan tak menyenangkan. Merasa diawasi. Merasa diperhatikan. Merasa tak aman.

Pada Jumat, Sabtu, Minggu. Saya coba mengalihkan perhatian saya. Membaca buku dan tidak melihat apapun berita seputar pemilihan presiden di sini. Tapi lalu kemudian.

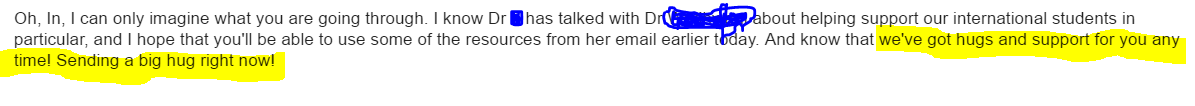

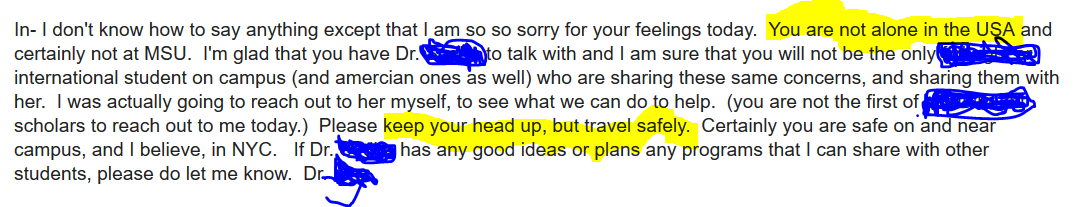

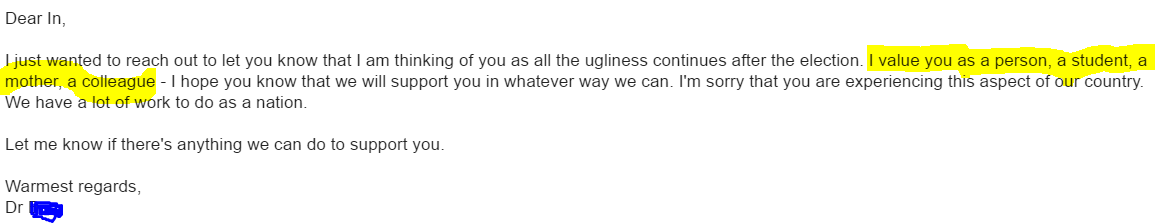

Satu per satu saya mendapat email dari dosen-dosen saya. Semua memberi dukungan yang membuat saya mau tak mau meneteskan air mata terharu. Berikut beberapa di antaranya (nama dan penyebutan organisasi tertentu saya hilangkan):

Sedemikian besarnya perhatian mereka terhadap saya. Kata-kata mereka meredam luka saya beberapa hari ini. Menghapus kabut yang menggayuti hati saya. Dan membuat saya kembali bisa tersenyum dan berpikir positif.

Saya setuju dengan ungkapan seorang sahabat yang menelpon saya hari ini, “In, kita beruntung ya. Kita bisa mengalami langsung pengalaman berada pada situasi seperti ini di sini. Kita bisa melihat dan merasakan langsung bagaimana dampak dari pemilihan ini.”

Ya, saya rasa sahabat saya benar. Tak ada kata-kata atau berita yang bisa mewakilkan, lebih dari merasakan.

Tapi lalu ingatan saya terbang pada kaum minoritas di negeri sendiri. Apakah ada yang mendukung mereka ketika mereka mendapat perlakuan tidak adil? Adakah yang mengirimi mereka kata-kata support yang menenangkan hati mereka? Apa yang mereka rasakan sepanjang hari-hari, tahun-tahun, di jalanan, di sekolah, di lingkungan yang memusuhi mereka? Adakah tempat mereka berlindung? Dimanakah mereka bisa menemukan rasa aman? Adakah yang akan memeluk mereka dan berkata, “Kami mendukungmu”.

Aku merinding memikirkan semua itu. Memikirkan orang-orang yang dicerca di negara saya sendiri atas nama agama atau apapun. Bagaimana mereka bertahan hidup selama ini. Sedang saya sendiri, baru beberapa hari menghadapi situasi ini, terasa detik berjalan begitu lambat.

Mungkin saya memang harus mengalami sendiri berada di tengah keadaan ini.

Dan saya juga ingin menyampaikan, presiden-terpilih Amerika Serikat saat ini, dengan lontaran pernyataannya selama kampanye yang melukai banyak pihak, tidak merepresentasikan seluruh warga Amerika. Dan kenyataan jika ia yang terpilih, tidak mengubah kenyataan jika banyak sekali orang baik di sekitar saya; teman-teman, dosen, semuanya. Dan mereka; warga negara Amerika. —Rappler.com

Inraini Syah adalah mahasiswi Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di Amerika Serikat

Add a comment

How does this make you feel?

There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.