SUMMARY

This is AI generated summarization, which may have errors. For context, always refer to the full article.

SIDOARJO, Indonesia — Tampak dari depan, tak terlihat adanya keramaian di rumah susun Puspa Agro, Sidoarjo, Jawa Timur. Suara bising itu terdengar di halaman belakang saat matahari masih hangat-hangatnya.

Setiap pukul 8 pagi hingga 12 siang puluhan orang bergerumul di bawah terpal yang bisa dibongkar pasang. Kebanyakan mereka adalah kaum wanita, dari remaja, ibu-ibu, sampai nenek-nenek.

Mereka terlihat enggan diganggu. Tengkuk mereka tundukan dalam-dalam. Telaten memperhatikan tangan-tangan yang menguliti kulit-kulit kelapa agar terkupas.

Setelah daging kelapa putih bersih terlihat, maka dengan segera kelapa baru akan diambil dari baskom besar berwarna merah muda. Aktivitas yang terus dilakukan berulang-ulang.

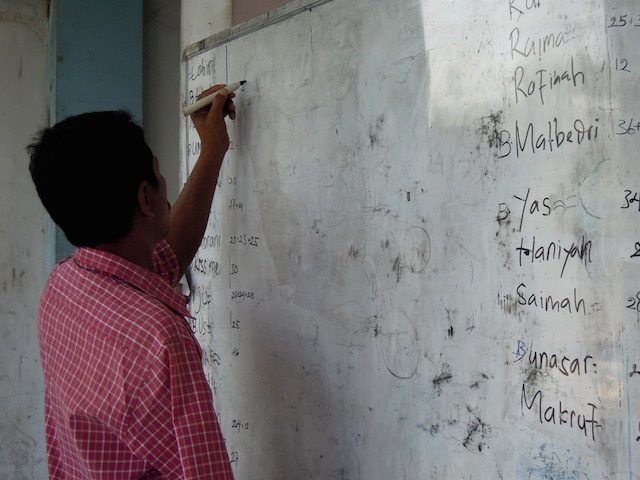

Lelaki tua dengan tangan buntung memperhatikan dari kejauhan, tangan kirinya memegang spidol. Matanya mengawasi. Dengan sigap dia mendekati papan tulis dan mencoret apa yang dirasa perlu, mendata berapa banyak kelapa yang sudah dikupas para pekerja-pekerjanya itu.

“Hey, ajiyah kan mestennah 56, mek dedih 51? (Itu kan harusnya jadi 56, kenapa jadi 51)?” teriak seorang nenek memprotes.

Enggan berdebat dengan nenek itu, si lelaki tua hanya menggerutu, dan balik badan merapat pada papan tulis. Entah kenapa tangannya mendadak lemas saat menulis angka 65.

“Lhee, ajiyah seng bender! (Nah itu baru betul),” teriak sang nenek terkekeh merayakan kemenangannya.

Ini terjadi di relokasi sementara pengungsi Syiah di Sampang. Aktivitas menjadi buruh pengupas kelapa sudah dilakukan para perempuan ini sejak setahun silam.

Tak selamanya berharap pada pemerintah

Jika kaum hawa berkumpul di belakang rusun, maka kaum lelaki sibuk mengurusi tempurung kelapa di Pasar Puspa Agro yang masih satu kompleks, berjarak 100 meter dari sana.

Pagi-pagi buta mereka akan ke pasar menyambut truk-truk yang membawa ribuan batok. Dengan golok, tempurung itu diketrok agar bisa diambil dagingnya. Trok..trok..trok..nyaring bunyinya berirama.

Upah yang didapat sebenarnya tak seberapa, per hari mereka bisa mengupas 150 – 180 batok kelapa. Satu batok dihargai Rp200. Mayoritas dapat uang kisaran Rp 30-40 ribu per hari.

“Uang segitu tak ada apa-apanya kalau dipakai di sini,” kata seorang ibu bernama Mina.

Sebenarnya, secara materi bantuan dari pemerintah sudah mencukupi. Saat ini, tiap pengungsi mendapatkan bantuan bulanan dari pemerintah senilai Rp 709 ribu. Dihitungnya per kepala bukan per keluarga, tak peduli bayi atau pun uzur, semua dipukul rata. Per keluarga bisa mendapat Rp 2 – 4 juta.

Tetapi, penderitaan yang mendera nyatanya tetap membuat nalar para pengungsi ini tetap bekerja. Mereka sadar tak selamanya bantuan itu akan mengalir. Kedermawanan tiap-tiap individu saja ada batasnya, apalagi pemerintah.

Karena itulah untuk mengusir kebosanan sekaligus mencoba hidup mandiri, pekerjaan serabutan mengupasi kelapa itu mereka lakukan.

“Ya itung-itung mengisi waktu luang,” ucap Makruf, 36 tahun menyimpulkan.

Rindu kampung halaman

Namun ada sesuatu hal yang masih mengganjal, terusir dari tanah sendiri membuat kehidupan mereka otomatis di-reset dari awal, mulai dari pekerjaan, aktivitas sehari-hari hingga gaya hidup. Perubahan dalam waktu singkat itu yang memunculkan kejenuhan dan kerinduan kampung halaman di hati mereka.

“Saya kangen desa, gak cocok jadi orang kota. Rindu ingin pulang,” ucap nenek Rofiah lirih.

Hal ini diamini oleh Iklil Almelal, salah seorang yang dituakan oleh kelompok pengungsi. Budaya kota dan desa amatlah jauh berbeda, terutama dalam soal biaya hidup. Tak ada yang gratis di kota.

“Secara nominal, uang kami sekarang lebih besar ketimbang saat tinggal di desa. Namun di sini semuanya bayar, lain hal dengan di desa. Meski uang sedikit kami masih bisa tetap makan dengan nyaman, segalanya disediakan oleh alam,” kata dia memaparkan.

Hampir keseluruhan pengungsi adalah petani yang mengelola tanah milik sendiri. Pekerjaan mereka tak terikat seperti lazimnya buruh tani di daerah-daerah lainnya.

“Kami bekerja dengan waktu yang bebas. Itu yang membuat nyaman. Di sini? Sebagai orang yang bekerja pada orang lain, mau tak mau waktu yang mengendalikan kami,” ucap Iklil.

“Hidup di kota tak senyaman apa yang orang kira. Namun dengan kondisi yang seperti ini, kami hanya bisa berpasrah pada nasib saja. Untuk bisa kembali pulang jadi hal yang sulit tercapai.”

Sudah hampir 3 tahun pengungsi Syiah Sampang direlokasi ke Rusun Puspa Agro ini. Pada tahun pertama, gerak mereka dibatasi hanya di seputaran kompleks. Alasannya demi menjaga kondusivitas keamanan. Beruntung aturan tersebut kini bisa lebih longgar.

Dulu, sebagai kelompok orang yang terbuang mereka hanya bisa diam dan melamun. Berpasrah pada nasib. Kini mereka bebas bergerak kemanapun jua, namun dalam soal pekerjaan mereka terbatasi.

Amat jarang para pengungsi ini bekerja di luar kompleks. Di Surabaya atau Sidoarjo sebenarnya banyak lapangan pekerjaan yang bisa mereka isi. Tetapi tak sesederhana itu, mayoritas para pengungsi ini tak memiliki kemampuan secara akademik yang bisa bersaing dengan kelompok urban lainnya.

Hal itu yang membuat mereka lebih memilih bertahan sebagai pengupas kelapa. “Gak tau sampai kapan,” kata Iklil

Untuk memupuk rasa kerinduan pada kampung halaman berbagai upaya dilakukan para pengungsi.

Sore itu, saat saya kembali datang berkunjung di sana, beberapa ibu paruh baya sedang asyik menanam sayur. Lahan kosong di depan rusun diubah menjadi kebun kecil yang ditanami banyak tumbuhan, mulai dari cabe, tomat dan bayam. — Rappler.com

Add a comment

How does this make you feel?

There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.